甌海變遷

發布日期:2022-10-20 17:19 訪問次數: 來源:甌海區從1950年至1958年,甌海區仍隸永嘉縣,1958年劃歸溫州市管轄, 1981年12月12日國務院批準同意析溫州市郊區設立甌海縣,由溫州市管轄。1992年3月撤縣設區。1981年,甌海建制鎮只有3個,1991年建制鎮發展到16個,全縣70%以上的人口生活在城鎮,80%以上的國民生產總值、工業總產值和稅收出在城鎮。自1992年撤縣設區以來,在溫州3個城區中地理位置相對偏遠的甌海,遭遇了“城市化的煩惱”:大多數區域處于西部山區,農村面在3個城區中最廣,城市化水平也相對較低,農村經濟、縣域經濟的觀念根深蒂固。2001年8月,國務院批準溫州市區行政區劃調整,這次區劃調整對甌海的影響非常大,甌海面積從917平方公里急縮到614.5平方公里,人口從58.62萬驟減至37.84萬。面積和人口都減少了三分之一,財政收入更是減少了40%。面對現實,甌海人把自己擺上中心城區發展的主戰場的位置,全力打好城區經濟發展主動仗。

經過一次次的思想爭鳴和思路完善,2006年,區委區政府描繪出了實施“都市城區”發展戰略的“線路圖”:實現從農村向城市轉型、農業向工貿業轉型、鄉鎮向街道轉型、村居向社區轉型、農民向市民轉型。戰略思維的轉型,帶來了具體“戰術”的轉變。圍繞溫州大都市區發展這一總目標,甌海一連串體現“轉型”的規劃呼之而出。產業發展上,走“優二強三”“三產興區”“服務業興區”的新路子,以站前商務金融區和潘橋物流中心建設為契機,打造溫州商貿物流基地、休閑旅游“窗口”。在城區發展上,以金溫鐵路、甬臺溫鐵路、甌海大道等交通大動脈建設為契機,構建“中心區半小時交通圈”,加快建設行政中心區,讓甌海名副其實地成為溫州城市的交通樞紐區、生態功能區、旅游休閑區、商貿集聚區和展示形象區。“三年打基礎、五年成雛形、十年建新城”,2007年,區委根據新形勢的發展要求,提出了打造“一城四區”的宏偉目標。

2008年,甌海全面實施打造“一城四區”的發展戰略,完成了以城市中心區、婁橋工業園區、溫州鐵路南站站前區三大片區為中心,整合提升行政、文化、金融、商務、居住等功能,健全新城綜合服務體系。至此,以甌海城市中心區和溫州鐵路南站站前區為龍頭、面積30平方公里的新城框架,逐步與景山、新橋、梧田、南白象等周邊街道有機結合,形成面積約50平方公里、人口約50萬的溫州城市次中心。與此同時,甌海依托區位優勢、資源優勢和產業優勢,全力打造科技輕工區、現代商貿區、都市休閑區和新興文教區。在總體規劃的引導下,甌海堅持立足于建設都市區的定位,主動融入和全面接軌大溫州,不斷優化城區功能,相繼建成道路、供水、電力、水利等一大批基礎設施項目,城鄉一體化步伐隨之加快,呈現出以城帶鄉、以工哺農、城鄉互動的良好發展態勢。

黨的十九大報告提出,中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這既體現了時代發展的節奏和脈搏,也為甌海今后跨越發展指明了方向。高樓林立、道路交錯、出門見綠、高端商貿聚集……甌海借十九大東風,大力推進城市建設,著力打造現代宜居之城。

1956年 全國第一個實行承包責任制的“燎原社”在甌海誕生。

1958年8月1日 溫州市西山自來水廠建成 市民第一次吃上自來水

1968年 西岸公社開通公交汽車

1977年 秋溫瑞塘河兩岸豐收

1984年 甌海一批農民辛勤作業,創辦了浙江第一個米市——寮東米市。

1985年 18個農民自愿入股創辦全國第一家外向型股份合作制企業——甌海登山鞋廠。

上世紀80年代家庭聚會

1992年 經國務院批準,撤銷甌海縣建制,設立溫州市甌海區。

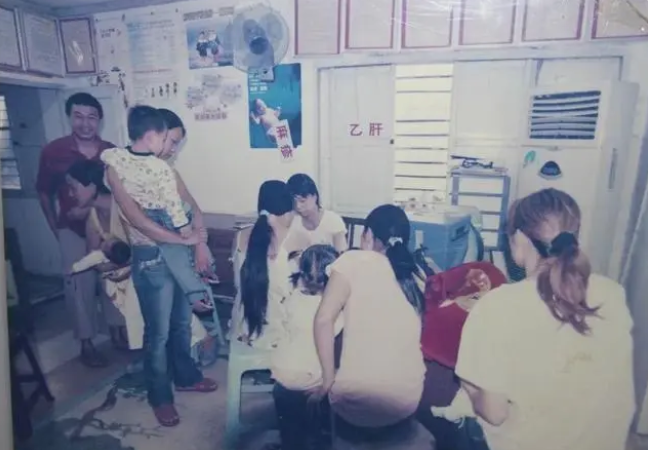

1999年 甌海區開始實施農村合作醫療制度。

2006年 甌海區所有行政村通公路

2011年 溫州市首個新農房改造項目——甌海區麗岙鎮下章村農房集聚點開工建設

2015年 甌海農商銀行率全國之先推出“農民資產授托代管融資”信貸模式

2018年 甌海加快推進鄉村振興示范帶建設,舊貌換新顏